1 行業現狀與國外發展趨勢分析

1.1 復雜裝備產品發展趨勢

隨著復雜裝備產品的發展呈現小型化、集成化和多專業融合等趨勢,技術要求與難度越來越高,同時要求的研發周期也越來越短,競爭形勢也越來越激烈。隨著國家提出的體系級作戰要求,產品無論在作戰能力、系統集成度、系統復雜度以及系統構型等多個維度都呈現較大的轉變,僅通過系統或單機的局部改進和優化已難以滿足來自軍方、市場的要求。系統復雜度越來越高,核心體現在:

1)互操作由獨立向基于共享資源進行交互;

2)接口定義從功能性松耦合向高度綜合發展;

3)系統間的關聯從離散向高度網絡化互聯發展;

4)失效模式分析困難,系統功能間交互耦合度高。

以航電系統為例:

分立式(上世紀40~50年代):各個子系統互相獨立,分別有傳感器、信號采集、處理到顯示和控制一整套設備。

聯合式(上世紀60~70年):可進行統一的信息調度和系統管理,解決了部分信息共享和綜合顯示控制的問題,其標志是1553B總線的應用。

綜合式(上世紀80~本世紀00年代):將系統劃分為不同的功能區,形成模塊化的航電系統架構,應用高速光纖總線,實現任務信息和數據的綜合處理。

高度綜合式(近年來):進一步加強通用化、模塊化和標準化的架構特點,并重點解決成本、重量、體積、功率和可靠性等問題。

圖1 復雜裝備產品發展趨勢

1.2 協同設計現狀分析

隨著復雜裝備產品高度綜合化的發展,用戶需求不斷隨戰局或市場變化而變化,逐漸發現傳統的研發手段已不能滿足產品發展的趨勢,核心體現在如下三點:

l 溝通交流、一堵墻

圖2 溝通協調層層關卡,處處碰壁

在協同與溝通層面,目前國內的產品研發的組織模式,多按專業進行部門的劃分,在產品研發過程中,設計到各個專業間的協同與協作,隨著系統復雜度的提升,協同協作、快速敏捷、持續迭代的模式,對于傳統基于專業的部門組織模式帶來了沖擊。協同過程中部門墻明顯,溝通協同層層關卡、處處碰壁,嚴重制約著產品協同的效率。

l 表意模糊、分歧多

圖3 文檔協同瓶頸分析

目前專業間跨過部門墻的手段就是相關的設計文檔、任務書等文檔,但此種文檔協同模式,也逐漸體現出其瓶頸,難以滿足高度并行的協同研發需要,主要體現在:

1)設計信息不顯性:設計的信息要素都在文檔中,通過文檔進行數據的交換,文檔中對于設計要素闡述的規則、標準難統一,描述質量參差不齊;

2)文字理解存差異:項目中每個人的專業領域不同,文字的描述和定義,不同設計師的理解存在差異性;

3)關聯信息難一致:設計信息在不同的文檔中反復引用,一旦更改,存在更改不全面的風險,易造成信息不一致,影響設計技術狀態的控制;

4)信息追溯不連貫:在文檔中難以顯性化的描述信息間的關聯性,例如:對于需求分解、實現、驗證過程,目前多通過文檔承載,對于需求是否驗證滿足,需要人工進行核查;

5)經驗知識難復用:方案設計對于產品成敗的影響深遠,往往80%的產品成敗取決于方案,但此部分的設計思路、分析過程多通過文檔進行承載,知識多存儲與有經驗的設計師頭腦中,知識難以沉淀與服用;

6)文檔交互時效差:目前多基于文檔結果進行串型的專業間協同,迭代周期較長。敏捷的快速迭代過程,則需要設計的過程要素顯性可交互,目前文檔的模式較難支撐。

圖4 異構模型難集成

為解決文檔協同的上述瓶頸,很多單位通過過去10年的信息化、數字化投入,已開始通過模型對產品進行定義,但各類專業語言間語法不通、產品定義的維度不通,在協同溝通層面依然存在以下問題:包含溝通模型語言差異大,專業間理解不統一;專業模型僅專業內部使用,異構模型難以集成應用,難以對產品進行綜合評估;在定義接口時,不通模型語言的表達方式難以統一等。

l 信息傳遞、斷點多

因此通過對系統工程“V”模型中各個環節剖析不難看出,在系統工程各產品層級的研發過程中,雖然引入了很多模型定義的優秀設計方法與工具手段,但信息傳遞存在斷點,信息的一致性、完整性、有效性難以保障,上下游協同難以基于統一的上下文環境進行溝通。具體的斷點問題如下圖所示:

圖5 信息斷點多

1.3 國內協同設計平臺建設現狀

在國內,復雜裝備研發企業和先進軍工企業均比較注重多學科多專業協同設計平臺的建設。各單位均正在開展或準備開展協同設計平臺的建設。目前協同設計平臺的建設主要分為如下幾種建設模式:

圖6 國內協同平臺建設模式

仿真為核心:其核心關注仿真經驗知識的沉淀,通過仿真手段的組合,實現對產品全面的虛擬化評估與快速的迭代優化;但其依然難以解決,基于仿真結果的協調,所占立場多以專業自身為主,分歧難以協調,對系統缺乏統一的理解與評估。

流程協同:其核心通過流程打破部門墻,驅動不同專業人員,面向產品研發的核心業務開展協同與協作,同時實現對工具的統型集成,并提供專業知識的推送;但此類協同模式,多以管控手段驅動協同,專業間協同的自發性較弱,設計與仿真的活動相對割裂。

統一建模工具:其核心統一建模工具的導入提供了系統、專業間協同溝通的統一表達,消除專業間對系統理解上的誤差,實現了對產品更加全面的定義,同時設計要素全面顯性化,利于知識沉淀;但此種模式與傳統模式相比轉變巨大,絕非單點工具引入這么簡單,需要體系化的構建,包含與仿真、專業設計間的協同,模型數據技術狀態管控等問題。

機電軟協同:其核心解決詳細設計階段的學科間協同與協作,提升產品的實現質量,通過多場耦合對產品的物理性能提供了綜合評估;但協同的層級較低,難以發現設計過程中的核心問題。

1.4 國外趨勢分析

基于上述對產品形態發展趨勢與現有研發手段的分析,可見要想設計出滿足時代發展、具有市場競爭力的產品,除了在專業知識領域的補強,還需要結合數字化、信息化的手段,對研發創新能力進行轉型提升。為了尋求未來協同研發模式的轉型,我們也對國外先進企業進行了分析:

l DoD(美國國防部):數字化工程生態構建

圖7 DoD數字化工程生態構建

模型作為產品全生命周期過程的協同載體:模型作為產品全生命周期定義與協作的載體,實現設計模型、制造模型、審核與驗證模型、系統模型、生產支撐模型、特種工程模型、管理模型之間標準化數據的無縫流通,服務于企業和項目決策 。

數字化工程生態構建:核心從5個維度進行生態構建(1、模型作為整個系統生命周期的內聚元素;2、權威性的數據來源;3、技術創新的引入;4、支撐的架構與環境;5、企業文化融入與人才培養)。

l Lockheed Martin(洛馬):數字化織錦

圖8 洛馬數字化織錦

洛馬在型號研制過程中,大多數工程師在不同的學科領域中應用不同的建模活動;支持跨學科領域的集成的能力往往是有限的或缺失的;現有的集成方式更多的是“點對點”的模式。上述彼此隔離的單學科建模難以滿足復雜裝備系統的研發需要。因此其提出了“集成化數字樣機”的構建,即通過數字化的手段,以系統架構模型為核心,將不同專業基于架構模型關聯起來,構建業務依賴、學科交織、仿真協同的數字化織錦。

l Boeing(波音):集成產品開發框架構建

圖9 波音集成產品開發框架構建

波音在推進全新研發模式轉型時,通過構建IPA(集成開發框架)提供Boeing各專業工程師集成化的需求/架構/分析環境;可以基于集成化的數據環境,推進MBSE方法在各專業間的集成應用;通過集成化的環境架構實現一致、無縫的系統工程業務對象管理,確保更有效的系統折中權衡。

l Thales(法國泰雷茲集團):MBSE&數字樣機建設

圖10 Thales MBSE&數字樣機建設

從2013年開始,推進MBSE工程化應用:在各個分支機構推行MBSE(基于模型的系統工程)在實際產品研發中的工程化應用,通過以模型為載體的研發模式變革,代替傳統基于文件的研發模式。推進過程中分三個方面(ARCADIA方法論、Capella建模環境、DEVICE協同平臺)齊頭并進開展工作。

提升數字樣機的應用深度與廣度:在已經構建的結構數字樣機基礎上,面向產品,尤其是國防電子產品的功能和性能領域開始進行多層次、多維度的數字樣機構建工作,大幅拓展了數字樣機應用的深度和廣度。

通過對國外企業的趨勢的分析啟示如下:

l 載體顯性-“模型”:模型作為協同的載體,一次建模隨處可用;作為多專業、多學科間溝通的橋梁,通過統一的語言對系統進行定義描述,減少理解上的分歧;

l 過程有序-“流程”:將全新的建模方法、手段、標準落入企業的研發流程中,通過流程牽引設計協作過程有序開展;

l 快速迭代-“虛擬驗證”:通過仿真分析手段分層級的引入,構建產品各階段快速優化迭代模型,提升設計質量;

l 連續傳遞-“模型集成”:整合企業現有研發能力建設成果,以業務串通為向導,構建基于模型信息網絡,確保研發信息在完整研發體系中的無損、完整傳遞;

l 體系構建:推動企業研發模式的數字化轉型,并將對企業各方面(文化、人才、規范等)帶來影響,因此需要多維度、體系化的進行構建。

2 模型協同能力解讀與平臺框架

2.1 建設核心思路

因此國睿信維對于未來協同平臺的構建的理解,將主要圍繞如下“五位一體”的協同研發核心關注點進行構建。

圖11 “五位一體”的協同研發體系

l 模型:統一設計表達

以對象化、結構化的模型/數字機樣作為跨專業協同的載體,推進基于模型的協同設計與仿真。通過描述模型以結構化建模的方式對整個系統的需求、行為、架構、性質以及相互關系進行統一描述;再通過分析模型針對描述模型所定義的架構、場景、功能性能參數等,以仿真的方式進行分析、驗證。

圖12 模型定義

l 流程:流程驅動設計

將企業研發流程與系統工程專業研發流程深度融合,驅動設計工作有序開展,通過對流程的分層分級定義,滿足各層級協同工作開展的需要,因此對于流程也需要進行分層分級定義(從頂層的總體流程到底層專業設計活動)。將企業內已梳理的流程在協同研發平臺中進行固化與管理,同時,對專業級的研發流程進行細化,用以指導設計活動開展。

圖13 流程的分層定義

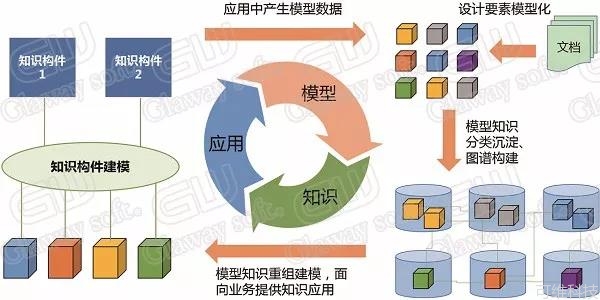

l 知識:知識沉淀重用

基于全過程關聯的結構化模型/方法/知識進行研發經驗積累和快速重用,實現“模型知識化、知識模型化”。通過模型將過去文檔中的設計要素顯性化呈現,通過對模型知識的分類沉淀,構建基于模型要素的產品研發知識圖譜,并基于重組后的知識相關性,通過重組建模,面向業務提供豐富的知識應用,應用產生的模型數據再沉淀轉化為知識,形成循環應用的知識創新模式。

圖14 知識沉淀與重用

l 集成:數據信息集成框架

整合企業內部各研發要素(流程、設計/仿真工具、知識、平臺、方法等),構建集成化研發環境,協同研發平臺在整個協同研發體系中則核心承載著以下2項核心能力:1、通過統一的模型樹的建立,管理面向一個型號研發過程中產生的各類模型;2、通過設計、仿真流程模型的構建,建立業務活動間的數據流轉關系,并通過與工具的打通,實現模型數據在各專業建模工具間的流轉。

圖15 模型集成與數據流轉

l 方法:創新方法體系構建

基于模型的協同研發模式的轉型,對現有的研發體系將帶來巨大的沖擊,因此需要在平臺構建過程中,同步梳理并打造符合企業創新研發模式的方法體系,需要從頂層的規范性文件,至底層作業級的標準指南進行全面的更新與創建,并在平臺推廣過程中,持續推動方法體系的應用與優化。

圖16 創新方法體系構建

2.2 平臺應用框架

圖17 平臺應用框架

因此,我們認為需要通過創新研發環境的構建,以確保模型作為未來研發過程的交互、管理的核心載體,同時保障模型信息無損、準確的逐層傳播。初步的創新研發環境框架如上圖所示,主要由如下4部分組成:

l 流程驅動的協同研發

以業務流程作為基礎支撐能力,同時引入綜合項目管理要素,通過流程將產品研發與項目執行緊密關聯,將產品結構分解與任務分解、目標成本分解緊密結合,實現計劃任務流程一體化管理、研發流程管理、風險、質量、人力資源、目標成本等。

l 基于模型的多專業協同設計仿真

需求管理系統:主要用以接收外部需求的輸入,包含軍方、用戶、市場等,對此類需求進行結構化管理,并作為系統分析建模的輸入。研發過程中的需求,將結合建模過程一同管理。

體系級分析工具集:引入DoDAF框架,提供大系統級別的建模與分析能力,對產品頂層能力的形成進行作戰場景、應用場景建模分析,明確產品能力要求。

產品線/譜系管理系統:主要面向研發的不同產品線,通過市場分析、軍隊發展分析,規劃不同產品線的譜系發展,以基礎平臺的開發+不同配置要求的開發,最終滿足改型、變種的要求。通過產品線/譜系,對產品的架構、技術、物理產品進行集中管理,實現新變種的快速孵化和產品質量的有效保障。

系統架構設計系統:支撐系統設計過程的架構建模、工作組級的在線協同與審閱、接口信息的統一管理、模型數據的輸出模型數據的關聯與技術狀態控制,以及構建產品的指標體系,實現總體設計的快速優化與迭代。

協同仿真系統:通過流程的封裝,構建不同層級的協同設計仿真流程,通過流程實現工具的調用、參數的傳遞,并最終對仿真數據進行管理與分析。

設計仿真工具集:構建設計師統一的工作入口,實現各企業現有的工具資源的集成整合。促進企業專業工具的統型,有利于模型上下游接口的打通。

l 集成化測試驗證

以測試任務流程為主線,覆蓋測試業務全過程的規范化、信息化管理;以需求指標為牽引,指導測試活動的開展,形成需求→設計→虛擬驗證→實物測試的有效閉環優化;構建統一的測試資源池,實現測試資源全過程高效運營管控;建立統一的測試數據存儲中心,支撐測試數據采集、存儲、管理、分析、知識轉換的全過程。

l 一體化模型協同與管控

有別于傳統基于文檔的數據管理模式,通過模型樹的構建將需求、功能、邏輯、物理、仿真等模型進行集中關聯組織。同時考慮長周期模型的存儲歸檔,保障模型與文檔信息的技術狀態關聯控制。

3 典型應用場景剖析

基于模型的協同設計模式將以模型為載體,通過各專業模型間數據鏈的打通,實現專業間業務協同,其主要體現在:

圖18 基于模型協同場景

1)各層級需求指標關聯約束:除了定義需求間的實現關系外,還需要考慮各層級產品指標間的復雜約束的定義與管理,例如指標間運算約束的定義與演算。

2)需求與架構建模的銜接:目前很多需求建模與架構建模兩撥人獨立進行,缺乏關聯性,需求定義與架構建模兩層皮,因此需要實現需求與建模過程的關聯迭代。

3)體系建模與系統建模銜接:體系建模(系統黑盒分析)與系統建模(系統白盒分析)存在緊密的設計約束,兩者間存在遞進關系,因此需要從體系模型中獲取系統基礎的作戰場景、作戰能力等模型進行進一步分解。

4)系統/分系統協同建模:基于統一語言進行建模的同時,需要提供統一建模的環境,系統與專業人員可基于建模環境進行模型任務的分配、建模結果的合并等操作。

5)系統建模與仿真打通:“建而不仿”則無法對建模的準確性進行評估,目前建模與仿真的工作開展相對獨立,需要打通設計模型向仿真模型的轉換過程,實現“設計驅動仿真、仿真迭代設計”。

6)系統建模與專業詳細設計打通:系統建模后,需要將相關信息向專業傳遞,以代替現有的基于任務書的需求下發模式,則需要打通系統模型與專業模型的信息交換。

7)專業設計仿真工具間的打通:例如MCAD進行三維建模后,模型如何可以快速的轉換給熱力學仿真使用,模型更改后,如何快速的在仿真模型上落實。

8)專業仿真與系統仿真間的閉環:系統仿真的精度相對較低,當專業仿真模型形成并驗證后,通過對專業模型的抽象,將專業模型回歸到系統模型中進行聯合仿真。

9)設計與驗證間打通:每一條需求最終是否驗證,需要通過建立需求與測試用例間的滿足度關聯進行評估。

10)模型與文檔技術狀態關聯控制:在短期內無法進行模型歸檔的情況下,依然需要產生文檔,如何保障文檔中信息與模型信息的一致性,則需要建立一套完備的機制進行保障。

4 總結

通過對于基于模型協同設計模式的剖析,我們認為其能力的構建是一種全面的轉型變革過程。對于組織、個人都提出了更高的要求,需要有效的組織、策劃以度過轉型的陣痛期,具體的轉型之痛包含:

u 思維方式轉變:專業思維→系統思維

u 工作模式轉變:事件驅動→流程驅動

u 溝通模式轉變:文檔→模型

u 數據形態轉變:非結構化、離散→結構化、關聯

u 標準體系重構

u 基礎數據梳理

u ……

因此面對上述挑戰,企業需要借鑒國外業務變革的思路,構建完備的基于模型的數字化研發體系。以研發流程及活動的梳理再造為核心,將基于模型的方法體系、工具體系、人才體系、規范體系與技術體系融入在流程中進行清晰的規劃與定義;并通過數字轉型組織的構建,結合企業內部文化的培養,并通過全面的培訓體系構建以及已有經驗的積累重用機制構建,減少轉型推進過程的阻力,推進企業向“數字化企業”構建的轉型。